Halden Waltz

Wenn ich mich heute an diese Zeit erinnere, an die Sommerferien bei meinen Großeltern in der Pfalz, dann gibt es viele Erlebnisse, an die ich gerne zurückdenke. Aber ein Geschehen ist darunter, das mir noch heute den Schauer kalt den Rücken hinunterlaufen lässt.

Es begann 1968. Wir lebten in Essen. Der Bergbau bestimmte alles, auch wenn man als Kind nur verstand, dass die Erwachsenen wenig Zeit hatten. Mein Vater hatte eine kleine Firma für bergbautechnische Geräte, meine Mutter arbeitete mit ihm im Büro. Nachmittags wurden ich einfach nach draußen geschickt.

„Geh spielen“, hieß es.

Bis es dämmerte. Erst am frühen Abend sollte man wieder zu Hause sein, zum Abendbrot. Wir spielten auf den Straßen, in Gärten, Parks oder Hinterhöfen das nach, was wir am Tag zuvor im Fernsehen gesehen hatten.

Seit kurzem stand ein Farbfernseher im Wohnzimmer. Ein sündhaft teures Gerät, auf das mein Vater stolz war, obwohl die meisten Sendungen noch schwarzweiß ausgestrahlt wurden. Eine Fernbedienung gab es nicht. Wenn mein Vater umschalten wollte, rief er meinen Namen, und ich stand auf und drehte am Knopf. Das gehörte dazu.

Abends liefen Kuhlenkampf oder Frankenfeld, später Serien, die mir näher waren als alles andere: Sprung aus den Wolken, Auf der Flucht, Bonanza, Der Kommissar. Und dann die Berichte über die Raumfahrt. Apollo 6, Apollo 7, Apollo 8. Männer, die die Erde verließen. Stimmen aus dem All. Bilder von Kapseln, die aussahen wie etwas, das man nachbauen konnte, wenn man nur genug Fantasie hatte.

In den Sommerferien war es dann immer so, dass ich zu meinen Großeltern geschickt wurde. Urlaub mit den Eltern gab es selten. Für mich war das selbstverständlich. Ich wusste, dass ich einige Wochen nicht zu Hause sein würde, und dachte nicht weiter darüber nach.

Die Reise zu meinen Großeltern begann früh am Morgen. Meine Mutter hatte mir einen kleinen Koffer gepackt; ich hatte Kleidung bei meinen Großeltern. In einen Rucksack legte sie Brote, gekochte Eier und eine Thermoskanne mit Früchtetee. Mein Vater holte den Opel Kapitän aus der Garage. Zuerst fuhren wir zur ARAL-Tankstelle. Dann ging es nach Köln, von dort schickten mich dann meine Eltern weiter mit dem Zug.

Die Fernzüge hatten noch separate Abteile mit Schiebefenstern, die man mit beiden Händen herunterziehen musste. Die Sitze waren weich, mit rotem Kord bezogen in der zweiten Klasse waren sie grün mit Plastikbezug. Auf den Nebenstrecken ratterten die Gleise ohne Pause; es gab noch keine durchgehenden Schienen, nur dieses gleichmäßige Schlagen, das sich irgendwann im Körper festsetzte. In Koblenz musste ich umsteigen. Meine Eltern hatten mir alles aufgeschrieben und sich darauf verlassen, dass ich zurechtkam. Wenn nicht, sollte ich einen Bahnsteigwärter fragen. Der Bahnhof war groß, laut, voller Eile. Ich erinnere mich an den Geruch von Kaffee und kaltem Rauch.

In der Pfalz holten mich meine Großeltern am Bahnhof ab. Großmutter rief noch von einer Telefonzelle im Bahnhof aus an, um Bescheid zu geben, dass ich gut angekommen sei. Manchmal fuhren wir mit dem Bus, manchmal mit einem schwarzen Taxi weiter. Die Straßen waren gepflastert, das Auto schaukelte darüber hinweg, und ich hielt mich am Sitz fest. Das Haus lag in einer ruhigen Straße, unscheinbar, alt.

Damals erschien mir das alles selbstverständlich. Erst viel später habe ich begriffen, dass ich dort nicht nur meine Ferien verbracht habe. Sondern Zeit in einem Raum, der etwas bewahrte, das lange vor mir begonnen hatte.

Als wir ins Haus kamen, roch es nach kaltem Zigarrenrauch vom Großvater und nach Apfelkuchen. Großvater verschwand ins Esszimmer, setzte sich in den alten Sessel, zündete sich eine Zigarre an und schaltete das Röhrenradio neben sich ein. Er nahm seine Sportzeitschrift zur Hand und schrieb irgendwelche Zahlenfolgen auf. Ich wusste nie, was das bedeutete.

Meine Großmutter nahm mich mit in die Küche. Sie humpelte. Seit einem Fliegerangriff während des Kriegs trug sie eine Prothese. Ein Geschoss hatte ihr rechtes Bein zerfetzt.

„Du hast doch bestimmt Hunger. Ich hab extra einen Apfelkuchen gebacken, den isst du doch so gerne“, sagte sie. Und der war wirklich lecker.

In der Küche stand ein alter Küchenschrank, daneben ein Waschbecken, ein Kohleherd und ein Gasherd. Seit ein paar Jahren hatten sie auch einen Kühlschrank. Darauf war meine Großmutter besonders stolz. Wenn er ansprang, machte er einen Höllenlärm.

Aus dem Kühlschrank nahm sie eine Flasche mit Sahne und füllte sie in einen Becher. Mit einem Handrührbesen schlug sie die Sahne steif. Bei dem Geräusch kam der Opa in die Küche, sagte kurz: „Na?“ Dann nahm er die Kaffeemühle, füllte ein paar Bohnen ein und drehte. Es roch nach frisch gemahlenem Kaffee.

Die Oma hatte Wasser aufgesetzt und nahm ihm die Kaffeemühle aus der Hand. „Lass mal, ich mach das schon.“

Opa sagte: „Ich glaub, die Russen marschieren bald in der Tschechoslowakei ein. Das kann nicht mehr lange gut gehen.“

Die Oma drehte sich zu mir um, als hätte sie nichts davon gehört. „Na, was macht denn die Schule?“

Die Schule – das war schrecklich. Wie sehr hatte ich mich darauf gefreut, ein Jahr zuvor. Und wie schnell hatte sich alles verändert. Man musste immer die richtige Antwort geben. Gab man eine falsche, hatte man sich etwas eingefangen. Redete man mit dem Nachbarn, wartete der Rohrstock. Irgendwann war der so zerfleddert, dass wir alle froh waren. Doch montags brachte der Lehrer einen neuen mit. Diesmal einen Besenstiel.

„Ach, alles gut“, sagte ich knapp. „Ich komme jetzt in die zweite Klasse.“

Opa saß inzwischen am Tisch. „Was machen denn der Papa und die Mama?“, fragte er und blickte dabei auf die Küchenuhr.

Ich erzählte vom neuen Büro, von einem großen Auftrag für Krupp, vom Haus mit Garten, in das wir bald ziehen würden.

„Aha. Hm“, sagte er.

Die Großmutter stellte Kaffee und Kuchen auf den Tisch und schob mir zwei Comichefte rüber. Donald Duck. Fix und Foxi. Ich setzte mich auf das Sofa unter der Küchenuhr, nahm die Hefte und aß mindestens drei Stücke Apfelkuchen mit Sahne.

Großvater ging zum Küchenschrank, nahm eine Flasche Dujardin heraus und goss sich einen Schuss in den Kaffee.

„Muss das denn wieder sein?“, sagte die Großmutter.

„Oma, darf ich raus zum Spielen?“, fragte ich, nachdem ich das vierte Stück Apfelkuchen zur Hälfte gegessen hatte.

„Ja, geh nur. Aber sei zum Abendessen wieder da, gell“, sagte sie, in ihrem pfälzischen Akzent.

Opa ging zurück ins Esszimmer.

Draußen ging ich zu den Häusern in der Nachbarschaft. Im Hof spielten die anderen schon. Hinter den Häusern lagen Gärten. Einige kannte ich noch vom letzten Sommer, andere waren neu. Man fragte nicht viel. Man wusste sofort, wer dazugehört.

Wir erzählten durcheinander von dem, was wir gesehen hatten. Ob jemand die neue Folge gesehen hatte. Western. Cowboys. Indianer. Und natürlich die Raumfahrt. Apollo. Wer jetzt gerade oben war. Wer schon wieder zurückgekommen war. Einer wusste es genau, ein anderer besser. Am Ende einigten wir uns darauf, dass es bald so weit sein musste.

Dann wurde gespielt. Alles durcheinander. Cowboys gegen Indianer, später Astronauten. Einer musste immer der sein, der abgeschossen wurde. Ein anderer der, der als Letzter übrig blieb. Wir rannten über den Asphalt, durch Gärten, zwischen Garagen hindurch. Die Zeit war egal.

Irgendwann sagte der Erste, er müsse nach Hause. Dann der Nächste. Man verabschiedete sich nicht richtig. „Bist du morgen auch wieder da?“ – „Ja.“ Oder: „Mal sehen.“

Als ich zurück ins Haus ging, war es schon später Nachmittag. In der Küche war meine Großmutter beschäftigt. Auf dem Tisch lagen Brote, Wurst, Gürkchen und Tomaten. Alles stand schon bereit, als hätte sie mit mir gerechnet.

„Gut, dass du da bist“, sagte sie. „Bringst du mir bitte noch den Apfelsaft und ein Glas Pfirsiche aus dem Keller?“

Ich nahm die leere Flasche und ging die Stufen hinunter. Unten war es kühl. Die Luft roch feucht und modrig, so wie es in Kellern riecht, die immer ein bisschen zu kalt sind. An der Decke hing eine einzelne Glühbirne. Sie machte ein schummriges Licht, von ihr zogen sich einige Spinnweben zur Decke.

An den Wänden standen Regale mit Einmachgläsern. Marmelade. Kirschen. Pflaumen. Säfte. Daneben Kisten mit Bier und Wein. Alles ordentlich, alles beschriftet. Ich nahm eine Flasche Apfelsaft und ein Glas Pfirsiche aus dem Regal.

Bevor ich wieder nach oben ging, schaute ich mich kurz um. Unter der Treppe war es dunkler. Daneben lag der Kohlenkeller. Keine Lampe. Nur ein schwarzer Raum hinter der Tür, an der Wand das Loch, durch das die Kohlen eingelassen wurden. Ich blieb einen Moment stehen und schaute hinein, ohne etwas zu erkennen.

Dann drehte ich mich um und ging schnell die Stufen wieder hinauf. Die Flasche Apfelsaft und das Glas Pfirsiche fest an mich gedrückt.

Am Abend saßen wir im Wohnzimmer. Der Fernseher stand in der Ecke, auf einem kleinen Tisch. Der Goldene Schuss lief. Die Großeltern saßen nebeneinander auf dem Sofa, ich saß auf dem Fußboden davor, mit dem Rücken an den Couchtisch gelehnt.

Meine Großmutter hatte ein paar Häppchen vorbereitet. Kleine Brote, Käse, Wurst. Auf dem Tisch standen zwei Gläser Wein. Großvater hatte außerdem ein kleines Pinnchen mit Schnaps vor sich stehen. Er nahm ab und zu einen Schluck, ohne den Blick vom Fernseher zu wenden. Für mich gab es Malzbier.

Ich verstand nicht alles, was dort passierte, aber das war nicht wichtig. Die Stimmen, das Licht des Bildschirms, das Lachen aus dem Fernseher – das gehörte zum Abend.

Irgendwann fragte ich meine Großmutter, ob ich mir aus dem Schrank die alten Sachen von Mama anschauen dürfe.

„Ja, mach nur“, sagte sie, ohne hinzusehen.

Der Schrank stand an der Wand, neben dem Sofa. Ich öffnete die Tür. Darin lagen alte Schulhefte, ordentlich gestapelt. Auf manchen stand der Name meiner Mutter. Ich blätterte kurz darin. Schönschrift. Rechenaufgaben. Dann zog ich ein dickeres Buch heraus.

Auf dem Umschlag war ein Pilz abgebildet. Er hatte ein Gesicht. Daneben waren viele kleinere Pilze, auch mit Gesichtern. Ich konnte nicht lesen, was darüber stand.

Ich schlug das Buch auf. Innen waren Bilder. Männer, dick gezeichnet, mit Bärten, großen Nasen und Hüten. Um sie herum kleine Kinder. Alles wirkte übertrieben, fast wie in einem Comic, aber irgendwie anders.

„Oma“, fragte ich, „was steht denn da?“

Sie sah kurz hin. Nur einen Moment. Dann sagte sie sofort, in einem anderen Ton:

„Ach, tu doch die alten Sachen weg.“

Sie klopfte neben sich auf das Sofa. „Komm, setz dich zu mir.“

Ich legte das Buch zurück in den Schrank und schloss die Tür. Dann setzte ich mich neben sie. Der Fernseher lief weiter. Der Goldene Schuss. Die Stimmen, das Licht, das Lachen.

Niemand sagte noch etwas. Danach ging es ins Bett. Zwischen Oma und Opa. Das Schnarchen von Opa war so ansteckend, dass ich auch bald einschlief.

Am nächsten Morgen wurde ich von einem dumpfen Stampfen geweckt, das nicht in das Haus gehörte. Erst dachte ich, es sei ein Lastwagen. Dann hörte ich ein rhythmisches Schlagen, dazu ein Kreischen, als würde Metall über Stein gezogen. Dazwischen das tiefe, gleichmäßige Atmen einer Maschine.

Als ich aufstand, war meine Großmutter bereits in der Küche. Sie hatte das Frühstück vorbereitet. Es roch nach Kaffee. Der Großvater stand am Fenster im Esszimmer und sah nach draußen. Er raunte etwas Unverständliches und setzte sich dann in seinen Sessel.

Ich fragte, was da los sei.

„Die Scherenschleifer sind da“, sagte meine Großmutter. „Die sägen den Leuten das Holz für den Winter und schleifen das Werkzeug. Setz dich erst mal und frühstücke.“

Ich aß hastig. Brot mit Marmelade, dazu eine Tasse Kaba, die ich fast in einem Zug austrank. Immer wieder hörte ich das Fauchen des Dampfs, das Sägen, das Schleifen. Ich wollte nach draußen.

„Na, dann geh raus zu den anderen Kindern“, sagte meine Großmutter. „Aber pass auf.“

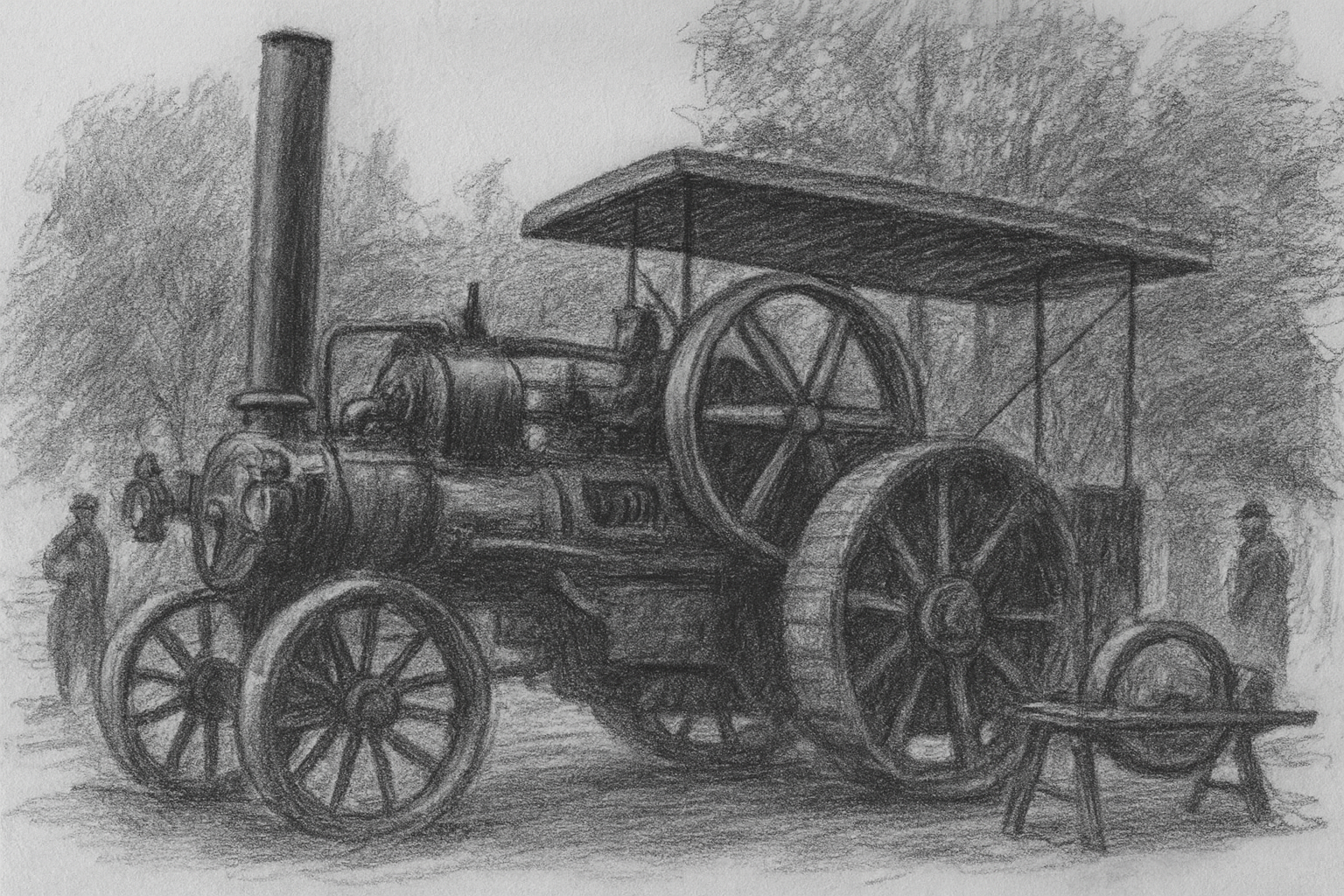

Draußen hatten sich die Kinder aus der Nachbarschaft bereits versammelt. Hinter den Häusern stand ein riesiges schwarzes Ungetüm, das an eine Dampfwalze erinnerte. Es sah aus wie eine Lokomotive auf Rädern, mit gewaltigen Eisenrädern und einem Schornstein: ein alter Dampftraktor, wie man ihn sonst nur aus Büchern kannte. Aus dem riesigen Schornstein entwich Rauch und überall an den Seiten dampfte es.

Auf einem Anhänger stand eine große Kreissäge und ein Schleifstein, die mit einem Riemen über den Dampftraktor angetrieben wurden. Die Männer schnitte Holzstämme in Stücke. An den Schleifstein wurden Messer gehalten und es flogen Funken. Der Älteste stand auf dem Bock und schaufelte Kohlen nach. Zwischendurch zog er an einer Leine, und eine Dampfpfeife gab einen grellen Ton von sich.

Mädchen und Jungen liefen kreischend um das Ungetüm herum. Auch die Kinder der Scherenschleifer waren dabei. Niemand unterschied zwischen uns.

Nachdem die Arbeit an den Häusern beendet war, setzte sich der Traktor langsam in Bewegung. Ein Mann ging vorneweg und rief laut durch die Straße, bot seine Dienste an: Scheren, Messer, Werkzeuge schärfen. Holz schneiden. Dachrinnen säubern. Die Kinder liefen mit, wie eine kleine Prozession, die durch den Ort zog.

Als wir an dem Haus meiner Großeltern vorbeikamen, geschah etwas, das ich so noch nie erlebt hatte. Der Großvater kam plötzlich aus der Haustür, rannte auf die Straße und begann zu schreien. Er hob die Faust und schrie die Scherenschleifer an.

Der Alte auf dem Bock des Traktors blickte ihn an und lachte nur. Dann zog er an der Leine der Dampfpfeife. Der grelle Ton übertönte alles. Wir hielten uns die Ohren zu.

Die Großmutter kam aus dem Haus. Sie ging schnell, so schnell sie konnte, humpelnd, griff den Großvater am Arm und zog ihn zurück.

„Komm rein“, sagte sie. „Was sollen denn die Leute denken. Komm jetzt.“

Der Großvater ließ sich von ihr ins Haus ziehen. Die Straße leerte sich. Die Scherenschleifer zogen weiter, verschwanden hinter den Häusern.

Wir Kinder liefen noch eine Weile durch die Straßen und schrien wie die Scherenschleifer und dachten uns dabei die unmöglichsten Sachen aus.

Als ich mittags ins Haus kam, roch es nach Bratkartoffeln und nach gebratenen Eiern. Ich war hungrig und noch ganz erfüllt von dem Getöse am Morgen. In der Küche stand meine Großmutter am Herd, der Großvater saß bereits am Tisch. Er sagte nichts und sah aus dem Fenster.

„Erst die Hände waschen“, sagte meine Großmutter, ohne sich umzudrehen.

Ich stellte mich ans Waschbecken, wusch mir die Hände und erzählte dabei vom Dampftraktor, vom Pfeifen, vom Lärm. Der Großvater reagierte nicht. Er saß still da, die Hände auf dem Tisch, und blickte hinaus.

Ich setzte mich. Die Großmutter stellte die Pfanne mit den Bratkartoffeln auf den Tisch und legte die Eier dazu. Dann nahm sie den Topf vom Herd und begann, den Spinat auf die Teller zu löffeln.

„Iiih“, rief ich laut. „Ich mag keinen Spinat.“

In dem Moment schlug der Großvater mit der flachen Hand auf den Tisch. Es knallte so laut, dass ich zusammenzuckte. Auch die Großmutter erschrak.

„Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt“, sagte der Großvater. Seine Stimme war hart. „Im Krieg wären wir froh gewesen, wenn wir so etwas gehabt hätten.“

„Ich mag aber keinen Spinat“, sagte ich noch einmal.

Da stand der Großvater auf. Er griff mich am Arm, zog mich vom Stuhl hoch und zerrte mich in Richtung Tür. Ich wusste nicht, was geschah.

„Lass ihn doch“, rief die Großmutter hinter uns her. „Er muss das nicht essen.“

„Er soll lernen, das Essen zu ehren“, sagte der Großvater.

Er stieß die Kellertür auf, zog mich die Stufen hinunter und schob mich in den Kohlenkeller. Dann zog er die Lattentür zu und schloss sie mit dem Vorhängeschloss ab.

„Jetzt kannst du mal zur Besinnung kommen“, sagte er noch.

Dann hörte ich seine Schritte auf der Treppe. Die Tür oben fiel zu.

Ich setzte mich auf den Boden und weinte. Eine ganze Weile bis ich Schluckauf bekam. Irgendwann wurde es dann leiser in mir. Ich hörte nur noch meinen Atem und den Schluckauf.

Es war dunkel, aber über dem Kohleeinlass war ein kleines Fenster. Es war verschmiert mit Kohlenstaub, und ein paar dünne Sonnenstrahlen fielen hinein.

Ich sah einen Haufen Kohlen und viele Briketts. Daneben lagen Holzstücke, Kohleneimer und Schaufeln. Alles war still.

Nachdem ich eine Weile auf dem Boden gesessen hatte, stand ich auf. Ich wischte mir mit dem Ärmel über das Gesicht und sah mich um. Die Kohlen lagen in einem großen Haufen, daneben lagen die Briketts durcheinander. Ich fing an und nahm eines nach dem anderen und begann, sie aufzustellen. Erst ungeordnet, dann sorgfältiger. Schließlich hatte ich eine runde Mauer gebaut, die einer Raumkapsel ähneln sollte, hoch genug, dass man darin sitzen konnte. Ich ließ an einer Stelle eine kleine Öffnung frei.

Ich setzte mich hinein.

Ich tat so, als würde ich einige Instrumente bedienen und gab Anweisungen. Wir konnten den Mond schon sehen. Wir waren nicht mehr weit entfernt. Ich bat laut, dass Houston das okay geben soll, um die Landefähre vorzubereiten. Dann schaute ich durch die kleine Öffnung, die ich als Ausguck gelassen hatte, um zu sehen, wie weit wir noch vom Mond entfernt waren.

Da sah ich ihn.

An der gegenüberliegenden Kellerwand stand ein Junge. Er war ganz blass und sehr dünn. Seine schwarzen Haare standen wirr vom Kopf ab. Er trug Kleidung, die alt aussah und viel zu groß für ihn war. Er hatte keine Schuhe an. Er war ungefähr so alt wie ich. Ich erschrak und hielt den Atem an.

Der Junge trat ein Stück aus dem Schatten.

„Was machst du da?“, fragte er.

„Ich bin Astronaut“, sagte ich. „Ich fliege zum Mond. Mit der Apollo.“

Er sah mich an, als hätte ich etwas sehr Merkwürdiges gesagt.

„Was ist ein Astronaut?“

Ich erklärte es ihm. Ich erzählte ihm alles, was ich von den Raketen, von den Kapseln, vom Start wusste und davon, dass bald Menschen auf dem Mond landen würden. All das, was ich im Fernsehen gesehen und gehört hatte.

Der Junge hörte aufmerksam zu. Er wisse nicht, was Apollo sei, und vom Mondflug habe er noch nie etwas gehört. Er konnte nichts mit Fernsehen anfangen aber er würde auch gerne mal zum Mond fliegen.

Dann fragte er: „Darf ich mitspielen?“

Wir spielten zusammen. Wir umkreisten den Mond, meldeten uns bei Houston und sagten, dass alles in Ordnung sei und wir jetzt bereit für die Landung sind. Ich erklärte ihm, wie man funkt, und er wiederholte die Worte, so gut er konnte. Besonders gut fand er Roger und Over.

Plötzlich hörte ich, wie oben die Kellertür geöffnet wurde. Schritte kamen die Treppe herunter.

Als ich mich umdrehte, war der Junge verschwunden. Er war einfach nicht mehr da.

Die Tür zum Kohlenkeller ging auf. Der Großvater stand davor. Er sah mich an, als hätte er mich lange gesucht. Sein Gesicht war verändert. Er war wie ausgewechselt. Sein Ton war weich und fürsorglich.

„Komm raus“, sagte er. „Gott sei Dank, dir geht es gut.“

Er reichte mir die Hand.

„Komm“, sagte er. „Die Oma hat Wackelpudding gemacht. Extra für dich. Du bist ja ganz dreckig.“

Er half mir aus dem Kohlenkeller. Dann gingen wir zusammen die Treppe nach oben.

In den Tagen danach dachte ich viel an den Jungen im Keller. Ich war begeistert von ihm, und zugleich war da etwas, das ich nicht benennen konnte. Etwas, das nicht ganz stimmte. An einem der nächsten Tage ging ich allein hinunter, baute die Briketts wieder auf und setzte mich in meine Kapsel. Ich wartete. Aber er kam nicht.

Ich rief nach dem Jungen und schaute in die Ecken, ob er sich da versteckt hatte. Nichts! Ich spielte eine Weile, dann ging ich wieder nach oben.

Es vergingen ein paar Tage. Der Sommer war plötzlich kühler geworden. Es regnete oft. An einem der Regentage blieb ich im Haus. Der Großvater saß in der Küche, das Radio lief leise. Ich wollte malen und ging ins Esszimmer. Ich suchte nach Papier und einem Stift und fand beides dort, wo der Großvater sonst immer saß. Ich setzte mich an den Esszimmertisch und begann zu zeichnen. Raketen, Umlaufbahnen und Planeten.

Was ich nicht sah: dass auf dem Blatt bereits etwas stand. Zahlen. Reihen voller Zahlen.

Ich hörte, wie der Großvater sagte, dass er jetzt zum Lottogeschäft gehen wollte. Als der Großvater hereinkam in seinem Regenmantel, wollte er gerade los. Er suchte das Papier, das er immer mit Zahlenreihen vollschrieb. Erst schaute er ruhig nach, nahm Zeitungsstapel hoch. Dann hektischer. Schließlich fragte er mich, ob ich ein Papier mit seinen Zahlen gesehen hätte. Dann sah er, was ich daraus gemacht hatte.

Er sagte nichts. Er schlug mir auf den Hinterkopf, packte mich und zog mich vom Stuhl zur Kellertür. Die Großmutter rief noch etwas, aber er hörte nicht zu.

Die Lattentür schloss sich hinter mir.

Ich blieb stehen bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Mein Kopf schmerzte noch von dem Schlag des Großvaters. Ich drehte mich zu meiner Apollo-Kapsel aus Briketts. Ich setzte mich hinein und hoffte, dass der Junge wieder mitspielen würde.

„Houston“, sagte ich laut. „Wir müssen starten.“

Da war er.

Er stand an der Wand, im Halbdunkel, wie beim letzten Mal. Er hatte eine alte Keksdose unter dem Arm.

„Spielst du wieder Astronaut?“, fragte er.

„Ja, komm rein. Wir starten gleich.“

Ich zählte den Count-down. Wir spielten. Wir umkreisten den Mond und ich erklärte ihm alles. Dann fragte ich, was er in der Dose habe.

Er öffnete sie vorsichtig. Darin lag ein Foto. Er hielt es mir hin. Im Dunkel konnte ich aber nicht genau sehen, was darauf zu sehen war. Er sagte, dass das seine Eltern seien. Er würde sie vermissen und wüsste nicht, wann sie ihn abholen würden. Es wäre so kalt hier und er wollte wieder nach Hause. Dann lag da noch eine Schiefertafel und ein Kreidestift in der Dose. Es war etwas drauf geschrieben, aber ich konnte es nicht erkennen. Er fragte, ob ich lesen und schreiben könnte. Ein Mädchen hätte ihm gezeigt, wie das geht.

„Übrigens, ich heiße Roman“, sagte er.

Ich sagte, dass ich Ludger heiße. Dass mein Vater bald viel Geld verdienen würde. Dass wir dann ein Haus mit Garten hätten. Ich sagte, dass er mich besuchen könne. In den Ferien. In Essen. Und seine Eltern könnten ihn dort doch auch abholen.

Er nickte. Seine Eltern würden viel herumfahren. Sie wären bestimmt auch schon Mal in Essen gewesen.

Plötzlich ging die Kellertür auf und ich hörte Schritte auf der Treppe. Als ich mich umdrehte, war Roman verschwunden, genau wie beim letzten Mal.

Der Großvater öffnete die Tür. Er sah mich an, als hätte er große Angst gehabt. Seine Stimme war wieder weich.

„Komm raus“, sagte er. „Alles gut.“

Oben gab es Abendbrot. Ich saß am Tisch, verschlang die Brote mit Leberwurst, Gürkchen und Petersilie. Ich dachte an Roman und fragte, warum er nicht mitessen dürfe.

Es wurde still. Der Großvater sah mich an. Die Großmutter erstarrte. Sie blickte zuerst den Großvater an und dann mich.

„Woher kennst du den Namen?“, fragte sie. Ich erzählte alles. Vom Keller. Vom Spielen. Von Roman.

Der Großvater stand auf, sagte das kann nicht sein und wollte in Richtung Keller stürzen. Dann griff er sich an die Brust. Die Großmutter sprang hoch, so, dass ihr Stuhl nach hinten fiel.

„Karl, Karl, was ist denn?“, rief sie entsetzt.

Doch der Großvater schaute sie nur mit schmerzverzerrtem Gesicht an. Seine Hand krampfte auf seiner Brust und er sackte zusammen wie ein Sack.

Die Großmutter stürzte sich über ihn und rief immer wieder seinen Namen.

„Karl, sag doch was.“

Dann schaute sie mich an, sagte, ich soll zu den Nachbarn hinüber rennen, die haben ein Telefon und ihnen sagen, dass sie einen Krankenwagen rufen sollen. Der Opa wäre ohnmächtig.

„Schnell!“

Ich rannte so schnell ich konnte. Ich war voller Angst. Warum war der Großvater auf einmal zusammengesackt? Und warum hatten die Großeltern sich so erschreckt, als ich von Roman gesprochen hatte?

Die Nachbarin rief einen Krankenwagen und sagte, ich solle bei ihr bleiben. Sie ging zur Großmutter. Ich schaute aus dem Fenster und sah wie der Krankenwagen nach einer Weile vor dem Haus der Großeltern hielt. Es verging eine ganze Zeit. Dann kamen die Sanitäter aus dem Haus – ohne Großvater.

Die Nachbarin kam und hatte Tränen in den Augen.

„Ludger”, sagte sie, „du musst jetzt ganz tapfer sein. Dein Großvater ist tot. Ich rufe jetzt deine Eltern an. Die müssen dich abholen.”

Meine Eltern kamen mit dem Auto. Papa nahm mich mit zurück nach Essen. Mama blieb bei der Großmutter. Es war fast so, als gehörten Papa und ich nicht dazu. Später fuhren wir nochmal hin zur Beerdigung.

Es war das letzte Mal, dass ich in den Sommerferien bei den Großeltern war.

II

Viele Jahre später, ich war längst erwachsen und arbeitete in der Verwaltung eines großen Energiekonzerns, verstarb meine Großmutter. Meine Eltern erbten das Haus. Es stand zunächst leer. Dann wollte Vater es verkaufen. Die Gemeinde kaufte es, weil sie auf den Grundstücken eine neue Siedlung bauen wollten. Irgendetwas in mir zog mich noch einmal dahin. Ich wollte das Haus sehen, bevor es abgerissen werden sollte.

Ich nahm mir ein paar Tage frei. Nahm meine Fotoausrüstung mit und mietete mich in einer Pension ein. Alles kam mir irgendwie kleiner und geschrumpft vor. Anders als in meinen Erinnerungen. Als ich ankam mit meiner Fotokamera, war ich zu spät. Das Haus war bereits verschwunden. An seiner Stelle war nur noch eine Grube. Die Bagger standen still. Die Bauarbeiter standen daneben, rauchten Zigaretten. Einige Menschen aus dem Ort waren auch da. Das Gelände war abgesperrt. Dort, wo früher der Kohlenkeller gewesen sein musste, stand ein Zelt. Polizeiabsperrband flatterte im Wind.

Ich sprach einen der Bauarbeiter an. Er sagte, man habe Knochen gefunden. Menschenknochen. Mehr wisse er nicht.

Ich ging näher heran und sprach einen Polizisten an. Er sagte, er dürfe nichts sagen. Als ich erwähnte, dass in dem Haus früher meine Großeltern gelebt hätten, bat er mich zu warten.

Kurz darauf kam eine Frau in Zivil. Sie stellte sich vor und zeigte einen Dienstausweis, ließ sich meinen Ausweis zeigen, notierte meinen Namen und Adresse und stellte Fragen. Ob meine Großeltern noch lebten. Ob ich selbst in dem Haus gewohnt hätte. Ob ich wüsste, dass dort ein Kind gelebt hätte. Ob ich von einem verschwundenen Kind gehört hätte.

Ich sagte, dass mir nichts bekannt sei.

Sie notierte sich meinen Namen und gab mir ihre Karte. Falls mir noch etwas einfiele, solle ich mich melden.

Ich ging zurück in die Pension. In der Nacht konnte ich nicht schlafen. Auf einmal fiel mir die Geschichte von damals wieder ein. Der Tod meines Großvaters. Ich hatte es verdrängt. Es war alles wieder da. Der Geruch im Keller, die Briketts und der Junge, mit dem ich Astronaut gespielt hatte. Ich hatte an all das lange nicht mehr gedacht.

Am nächsten Morgen rief ich die Kommissarin an. Sie bat mich ins Präsidium.

Ich erzählte ihr von den Sommerferien, vom Keller, vom Spielen. Sie hörte zu und fragte schließlich, wie der Junge ausgesehen habe.

Ich beschrieb ihn. Als ich fertig war, ging sie zu einem Schrank und holte eine Plastiktüte hervor. Darin lag eine alte Metalldose.

Ich erkannte sie sofort. Es war die Dose, die der Junge bei unserem letzten Treffen bei sich hatte.

Sie öffnete die Dose. Darin lag ein vergilbtes Schwarzweißfoto. Auf dem Bild stand der Junge, vermutlich mit seinen Eltern. Im Hintergrund erkannte man einen Dampftraktor, wie ich ihn damals gesehen hatte und Landarbeiter. Die Kleidung, die die Leute auf den Fotos trugen, wirkte alt. Der Junge war jünger als ich ihn in Erinnerung hatte, aber ich erkannte ohne Zweifel sein offenes, begeistertes Lachen.

Ich bestätigte, dass das der Junge gewesen sei. Ich fragte, ob auch eine Schiefertafel in der Dose sei.

Die Frau sah mich irritiert an und nickte.

Sie legte die Tafel vor mich. Man konnte kaum noch etwas erkennen. Aber in schwachen Linien stand dort ein Name, mehrfach wiederholt in Sütterlin. Roman.

Darunter ein weiterer Name. Ebenfalls mehrfach geschrieben. Der Name meiner Mutter. Roswitha.

Die Frau fragte, woher ich von der Tafel wisse. Ich sagte, dass der Junge sie mir gezeigt habe.

Sie schüttelte den Kopf. Das könne nicht sein. Der Junge sei lange vor meiner Geburt gestorben. Sie habe gerade die Ergebnisse von der Gerichtsmedizin bekommen. Die gehen von Mitte der vierziger Jahre aus. Wahrscheinlich gegen Ende des Krieges.

Ob mein Großvater oder meine Großmutter mir diese Dinge gezeigt hätten. Ob sie mir etwas erzählt hätten. Ob sie im Krieg auch dort gewohnt hätten.

Ich sagte, davon wisse ich nichts, und sie hätten mir die Sachen bestimmt nicht gezeigt und ja während des Kriegs hätten sie da schon gewohnt.

Das Gespräch war beendet. Sie sagte, man werde sich melden, falls noch Fragen auftauchten. Sie fragte noch, ob die Großeltern weitere Kinder gehabt hätten.

Ich erzählte von meiner Mutter. Sie notierte sich den Namen und als sie Roswitha hörte, wurde sie stutzig. Sie ließ sich die Telefonnummer aufschreiben. Dann konnte ich gehen.

Ich fuhr nach Hause. Während der ganzen Fahrt dachte ich an den Keller. An Roman. An meinen Großvater.

Und an den Namen meiner Mutter auf der Tafel. Sie musste etwas wissen. Ich wollte mit ihr sprechen bevor die Polizei es machen würde.

Am Tag nach meiner Rückkehr fuhr ich zu meinen Eltern. Sie lebten immer noch in der kleinen Villa in Essen-Rellinghausen, in die wir in den siebziger Jahren gezogen waren. Ruhige Straßen, Hecken, Garagen.

Meine Mutter hatte Kaffee gemacht. Kuchen stand auf dem Tisch. Dicke Teppiche und der Blick in den Garten. Alles war wie immer.

Wir sprachen erst über Belangloses. Die Fahrt. Die Arbeit. Das Wetter. Dann erzählte ich, warum ich gekommen war. Ich erzählte vom Abriss des Hauses der Großeltern, vom Zelt der Polizei, von den Knochen. Ich berichtete von der Kommissarin. Von der Metalldose. Von dem Foto. Von der Schiefertafel.

Meine Mutter sagte nichts. Sie rührte in ihrer Tasse, als berührte sie das nicht.

Ich sprach weiter. Von dem Sommer damals, als Großvater starb. Vom Keller. Von dem Jungen. Von Roman.

„Ich weiß nichts von einem Roman“, sagte sie schließlich. Ihre Stimme war ruhig. „Ich weiß nicht, was oder wen du da glaubst gesehen zu haben.“

Ich sah sie an.

„Warum stand dann dein Name auf der Schiefertafel unter dem von Roman?“

Sie hob den Blick nicht.

Mein Vater schaltete sich ein.

„Lass doch die alten Geschichten“, sagte er. „Du siehst doch, dass deine Mutter das nicht will.“

„Die Polizei wird sich melden“, sagte ich. „Sie ermittelt wegen eines Todesfalls.“

Mein Vater verzog das Gesicht.

„Warum hast du denen denn auch unsere Adresse gegeben?“

Ich sah ihn an.

„Ist das dein Ernst? Die kriegen das doch sowieso raus.“

Es war einen Moment still. Dann sah ich meine Mutter an.

„Was willst du dann erzählen?“, fragte ich. „Lass uns doch gemeinsam überlegen, was du sagst. Was war damals los, Mutter?“

Sie stellte die Tasse ab. Ihre Hand zitterte leicht.

Sie sagte nichts. Aber ich wusste, dass sie verstanden hatte, dass ihr Schweigen keine Lösung war.

Meine Mutter sah lange auf den Tisch. Dann sagte sie leise:

„Roman. Ich habe so gern mit ihm gespielt. Er war so ein netter Junge.“

Sie schwieg wieder, als müsste sie prüfen, ob sie diesen Namen überhaupt aussprechen durfte. Mein Vater bewegte sich unruhig auf seinem Stuhl, sagte aber nichts.

„Es war im Herbst vierundvierzig“, sagte sie schließlich. „Die Kartoffelernte. Die Leute brauchten jede Hand.“

Sie erzählte, dass die Familie des Jungen bei der Feldarbeit geholfen habe. Sie hätten einen Dampftraktor gehabt. Einen alten. Laut, schwarz, mit einem Schornstein. Der habe die Arbeit erleichtert, und dafür durften sie bleiben, waren von allen toleriert.

„Wir Kinder waren immer draußen“, sagte sie. „Zwischen den Reihen. Im Dreck. Roman war immer neugierig. Er wollte alles wissen. Er erklärte mir, wie die Maschine funktioniert. Warum sie raucht und warum es dampft.“

Sie erzählte, dass sie miteinander gespielt hätten, während die Erwachsenen arbeiteten. Dass das nichts Besonderes gewesen sei.

„Wir waren einfach Kinder. Und die Eltern von Roman haben im heißen Fett für uns Kinder die kleinen Kartoffeln gebraten. Das war so lecker.“

Das einzige Mal, dass ein leichtes Lächeln über ihre Lippen huschte.

„Eines Abends kam dein Großvater mit Roman ins Haus. Es war schon dunkel und er hatte ihn unter seiner Jacke versteckt. Er war ganz aufgeregt.“

Die Eltern des Jungen seien verhaftet worden. Abgeholt. Wohin, habe niemand gewusst.

„Roman hat geschrien“, sagte sie. „Er wollte zu seinen Eltern.“

Die Großmutter habe sofort Angst bekommen. Sie habe gesagt, man müsse den Jungen zur Polizei bringen.

„Aber dein Großvater hat gesagt, das wäre sein Ende.“

Es habe Streit gegeben. Leise zuerst, dann heftiger. Die Nachbarn dürften nichts merken. Niemand dürfe etwas sehen.

„Deine Großmutter hat gesagt, er müsse in den Keller“, sagte meine Mutter. „Nur vorübergehend. Bis wir wissen, was wir tun.“

Sie erzählte, dass Roman manchmal im Keller gewesen sei, manchmal oben. Dass er sich verstecken musste, wenn jemand kam.

„Als die Kohlen für den Winter geliefert wurden, musste er unter meinem Bett liegen“, sagte sie. „Ganz still.“

Ich fragte sie nach der Schiefertafel.

„Warum stand dein Name darauf?“

Sie nickte langsam, als hätte sie diese Frage erwartet.

„Ich habe ihm alles erzählt, was ich in der Schule gelernt habe“, sagte sie. „Lesen. Schreiben. Rechnen.“

Sie habe ihm ihre alte Schiefertafel gegeben. Damit er üben könne.

„Ich habe ihm gezeigt, wie man seinen Namen schreibt. Dann wollte er wissen, wie man meinen schreibt.“

Sie sah mich an.

„Er hat ihn immer wieder geschrieben.“

Meine Mutter schwieg einen Moment. Mein Vater räusperte sich.

„Roswitha“, sagte er vorsichtig. „Wenn dich das zu sehr belastet …“

Sie schüttelte den Kopf.

„Es ist, als wäre es gestern gewesen“, sagte sie. „Ich habe gedacht, wenn ich es vergesse, ist es weg. Aber das stimmt nicht.“

Dann sagte sie: „Im Februar fünfundvierzig kam dein Großvater eines Tages nicht mehr nach Hause.“

Sie erzählte, dass es bitterkalt gewesen sei. Schnee. Eis auf den Straßen. Der Großvater sei morgens gegangen und nicht zurückgekehrt. Erst habe man gedacht, er habe irgendwo Schutz gesucht wegen der Flieger. Dann sei es Abend geworden.

„Deine Großmutter hat ihn gesucht“, sagte sie. „Bei Nachbarn. Bei Bekannten. Irgendwann habe sie erfahren, dass er auf offener Straße verhaftet worden sei. Als politischer Gegner.“

„Er war früher in der SPD“, sagte sie. „Und er wollte nicht in die NSDAP eingetreten. Das hat gereicht.“

Die Bombardierungen seien immer heftiger geworden. Nächte im Keller. Einschläge. Sirenen.

„Deine Großmutter hat gesagt, es käme alles zusammen“, sagte sie. „Und dass das kein gutes Ende nehmen würde. Sie hat sich ständig Sorgen gemacht. Gebetet hat sie, jeden Abend.“

Sie erzählte, dass Roman weiter im Keller bleiben musste. Dass man ihn nicht freilassen könnte.

„Wenn jemand ihn sieht, wie er bei uns rauskommt“, sagte sie, „sind wir alle verloren. Außerdem ist es zu kalt für ihn draußen.“

Die Großmutter habe dann schließlich entschieden, die Stadt zu verlassen, weil die Bombardierungen immer heftiger wurden.

„Sie hat Roman Essen und Wasser gegeben“, sagte meine Mutter. „Für eine Woche.“

Er solle sich alles einteilen. Sie habe geglaubt, nach einer Woche wieder zurück zu sein.

„Sie wollte mich zu Tante Inge bringen“, sagte sie. „Auf den Hof. Da würde ich sicher sein.“

Dann habe sie zurückkommen wollen. Den Jungen dann irgendwo unterbringen.

Meine Mutter brach ab. Sie wischte sich über das Gesicht. Mein Vater beugte sich vor.

„Roswitha“, sagte er besorgt.

„Soll ich dir was zu trinken bringen?“, fragte ich und ging schon in die Küche.

Ich hörte, wie meine Eltern im Hintergrund anfingen leise zu streiten. Dann hörte ich wie meine Mutter energisch sagte: „Ich muss das jetzt loswerden.“ Ich kam zurück mit einem Glas Wasser. Sie trank es und stellte es vor sich auf den Tisch.

Sie schüttelte den Kopf.

„Was ich dir jetzt erzähle, weiß ich alles noch von Großmutter. Sie hat es mir erzählt, kurz bevor sie starb“, sagte sie und berichtete, was die Großmutter ihr berichtet hatte.

Auf dem Weg zurück sei es passiert.

„Ein Tiefflieger“, sagte sie. „Ganz niedrig.“

Maschinengewehrsalven. Die Großmutter sei getroffen worden. Das Bein wurde zertrümmert. Sie habe riesiges Glück gehabt, dass sie überhaupt gefunden worden sei. In ein Krankenhaus habe man sie gebracht. Das Bein musste amputiert werden. Sie habe aber überlebt.

„Wochenlang hat sie dort gelegen, wegen Wundbrand“, sagte sie.

„In dieser Zeit wurde dein Großvater freigelassen“, erzählte sie weiter.

„Ein alter Schulfreund war bei der Gestapo. Irgend so ein hohes Tier. Der hat verhindert, dass er weiter abtransportiert wurde in ein Lager. Er hat auch dafür gesorgt, dass er frei gelassen wurde. Wir hätten ihn sonst nie wieder gesehen. Aber er war nicht mehr derselbe, sie haben ihm schlimme Dinge angetan.“

Er sei nach Hause gekommen. Das Haus war leer. Er sei in den Keller gerannt.

Meine Mutter stockte.

„Er hat Roman gefunden“, sagte sie schließlich. „Tot.“

Es habe keine Möglichkeit gegeben, den Tod zu melden.

„Der Krieg war da noch nicht zu Ende. Wem hätte er das melden sollen. Er wäre doch sofort wieder weggesperrt worden oder erschossen worden.“

Er habe den Jungen im Keller begraben. Der Boden sei nur gestampfte Erde gewesen.

Ein paar Tage später seien die Amerikaner gekommen.

„Wir waren befreit“, sagte sie.

Aber niemand sei wirklich frei gewesen.

„Warum?“, fragte ich, „Was war mit der Oma?“

Meine Mutter saß eine Weile still da.

Ein paar Tage nach der Befreiung sei Tante Inge mit ihr in die Stadt zurückgekehrt.

„Als wir zurückkamen, war nichts mehr wie vorher. Dein Großvater sah schlimm aus“, sagte sie. „Du kannst dir das nicht vorstellen.“

Er sei abgemagert gewesen. Still. Er habe kaum gesprochen.

„Tante Inge hat noch etwas für Ordnung gesorgt und was zu essen gemacht, ist aber dann wieder gegangen.“

„Als ich nach Roman gefragt habe, hat dein Großvater nur gesagt, dass Roman tot ist.“, fuhr sie fort. „Und dass er ihn begraben musste.“

Mehr habe er nicht gesagt. Sie habe auch nicht weiter gefragt.

Von der Großmutter habe man nichts gehört. Niemand habe gewusst, wo sie sei.

„Wir hatten Angst, dass sie auch tot ist. Schließlich ging dein Großvater zum Roten Kreuz. Die haben herausgefunden, dass sie in einem Krankenhaus ist.“

Der Großvater und sie seien losgegangen.

„Wir haben sie dann gefunden. Sie lebte“, sagte meine Mutter. „Aber sie hatte nur noch ein Bein.“

„Wir haben sie auf einen Bollerwagen gelegt“, sagte sie.

Der Weg nach Hause sei lang und anstrengend gewesen.

„Wenn es über Kopfsteinpflaster ging, hat sie geschrien vor Schmerzen, ich höre das heute noch.“

Sie schwieg. Ihr liefen die Tränen über das Gesicht. Ich setzte mich neben sie und nahm sie in den Arm.

„Es ist doch alles vorbei.“, sagte ich nur und wollte trösten.

„Als wir wieder zu Hause waren, hat die Großmutter entschieden, dass wir über all das, was passiert war, schweigen sollen.“

„Darüber wird nicht gesprochen“, habe sie gesagt. „Kein Wort. Zu niemandem. Nie.“

„Sie hat gesagt, wenn jemand das erfährt, sind wir verloren, verstehst du das Roswitha. Sie hat mich an den Schultern gepackt und geschüttelt“, sagte meine Mutter. Sie habe ihr dieses Versprechen abgenommen. „Ich war ein Kind“, sagte sie. „Ich habe es versprochen. Und ich hatte immer Angst, dass jemand etwas erfahren könnte und dass dann meine Eltern sterben müssten.“

Der Großvater habe nicht vergessen können. Ihn quälten Träume. Manchmal wurde er nachts wach und hat geschrien.

„Er hat angefangen zu trinken“, sagte sie leise, „er wollte nicht mehr wach sein.“

Er sei laut geworden. Launisch. Unberechenbar.

„Manchmal hat er geschlagen“, sagte sie. „Manchmal einfach so.“

Dann sah sie mich an.

„Und dann habt ihr mich in den Ferien zu ihnen geschickt“, fragte ich, „warum?“

Mein Vater antwortete.

„Was hätten wir denn tun sollen?“, sagte er. „Wir mussten arbeiten. Wir wollten leben. Wir wollten das Elend hinter uns lassen. Meine Eltern waren doch tot.“

Er blickte auf die Tasse, die vor ihm stand und sagte dann fast entschuldigend:

„Wir haben gedacht, es ist vorbei.“

Ich sagte ihr, keiner von euch wäre verhaftet worden. Und jetzt, wo beide Großeltern tot sind, sowieso nicht. Außerdem könne sie nicht belangt werden, weil sie ja noch ein Kind gewesen sei.

Meine Mutter sagte leise:

„Roman war auch noch ein Kind.“

Es wurde still.

Es war schon spät, als wir zur Haustür gingen. Draußen war es dunkel. Die Straße lag ruhig da, wie immer. Die Eltern kamen noch mit hinaus. Mein Vater nahm mich kurz in den Arm, etwas unbeholfen, und klopfte mir auf den Rücken.

„Ist schon gut“, sagte er. Mehr brachte er nicht heraus.

Ich wollte mich von meiner Mutter verabschieden. Sie war fast zwei Köpfe kleiner als ich. Ihre Augen waren noch feucht. Einen Moment sah sie zu mir hoch, dann streichelte sie mir über den Kopf und zog mich ein wenig zu sich herunter. Sie schloss mich fest in die Arme. Ich erwiderte die Umarmung.

Sie flüsterte mir ins Ohr: „Danke, Ludger.“

Dann ließ sie mich los. Ich winkte noch einmal, bevor ich ins Auto stieg. Sie blieben stehen, bis ich losfuhr. Dann gingen sie zurück ins Haus.

Auf der Rückfahrt war kaum Verkehr. Das Navi sprach ruhig und sagte mir, wo ich abbiegen sollte. Ich sah auf die Straße, die im Licht der Scheinwerfer vorbeizog, und dachte nach.

Hatte ich den Jungen wirklich gesehen? Ich glaubte nicht an Geister. Oder waren das nur kindliche Hirngespinste gewesen? Vielleicht, weil ich etwas aufgeschnappt hatte, Gespräche, Andeutungen, Schweigen. Aber ich konnte mich nicht erinnern. Vielleicht im Halbschlaf, wenn ich zwischen den Großeltern gelegen hatte. Vielleicht hatte ich etwas gehört, ohne es zu verstehen.

Aber warum hatte ich den Jungen dann auf dem Foto sofort erkannt? Und warum wusste ich von der Schiefertafel?

Gibt es ein Wissen, das weitergegeben wird, ohne dass darüber gesprochen wird?

Kann sich ein Familiengeheimnis fortsetzen, von einer Generation zur nächsten, ohne Worte, ohne geteilte Erinnerungen?

Ich wusste auch, dass niemand Schuld an dieser Tragödie trug. Nicht im einfachen Sinn. Aber das, was meine Großeltern meiner Mutter angetan hatten – und später mir –, das war nicht richtig. Doch konnten sie damals überhaupt anders handeln? War ihre Angst nicht schon so tief in ihnen verankert, dass Schweigen die einzige Möglichkeit war, weiterzuleben?

Das war also das Geheimnis unserer Familie.